従業員体験は、従業員エンゲージメントや従業員定着率に見過ごせない影響を与えるため、今日の企業の重点分野の一つに位置づけられています。従業員体験を測定・改善できる1つの指標として、従業員Net Promoter Score(eNPS)が挙げられます。

本記事では、eNPSとは何か、従業員体験にどのような影響を与えるのか、そしてeNPSを使って従業員体験を測定し、入社後ギャップを減らすベストプラクティスをご紹介します。これらの戦略を取り入れることによって、より魅力的な従業員体験を提供し、全体的な職場文化を改善することができます。

eNPSの定義と従業員体験に与える影響

従業員Net Promoter Score®(eNPS)は、会社での仕事に関して従業員が抱いている感情を測定する指標です。顧客ロイヤリティを測定するためにBain & CompanyとFred Reichheldによって構築された代表的な顧客体験(CX)指標であるNet Promoter Score®(NPS)が基になっています。

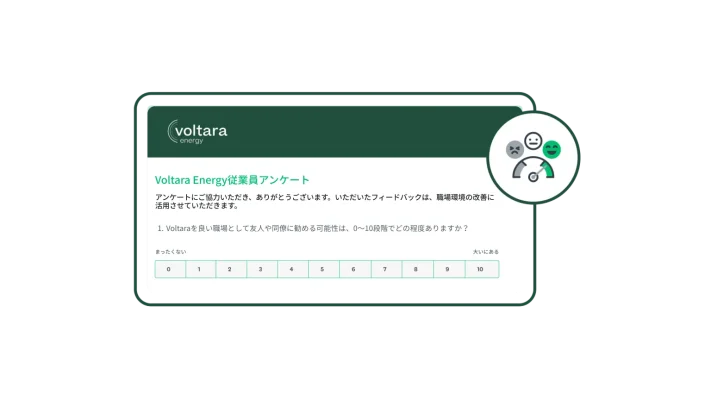

eNPSアンケートには必ず、核となる「当社を職場として薦める可能性は、0~10段階でどの程度ありますか」という質問を含めます。そして、そのスコアに基づいて回答者を会社の推奨者、中立者、批判者に分類します。会社のeNPSスコアは、推奨者の割合から批判者の割合を引いて計算します。スコアが高ければ高いほど、従業員と会社の関係が良いことを示しています。

- 「上記のスコアを付けた主な理由を教えてください」

- 「[会社名]で改善できる点を教えてください」

- 「[会社名]で働く中で一番気に入っている点は何ですか」

- 「[会社名]から価値を見出され、意見を尊重されていると感じますか」

- 「今のワークライフバランスに満足していますか」

このような追加の回答を得ることで、人事担当者が改善点を特定できるようになり、定着率向上の課題に対処しやすくなります。また、従業員体験に影響を与える要因についても分析することができるため、理想と現実の深刻なギャップを埋めることができます。

関連トピック: 「eNPSアンケートで尋ねるべき20の質問」

アンケートを活用して、入社後ギャップを減らすベストプラクティス

従業員が入社前に思い描いていた理想と、入社後の体験との差異である「入社後ギャップ」に対処する方法はいくつかありますが、費用対効果が高く、従業員が会社についてどう思っているかを理解するのに役立つ一番の方法はアンケートでしょう。

アンケートで従業員体験を測定する場合は、以下のベストプラクティスを参考にしてください。

eNPSアンケートを定期的に実施する

企業が従業員のエンゲージメントや体験を測定・追跡する際には、eNPSアンケートがよく利用されます。eNPSスコアを定期的に監視することで、人事チームは入社後ギャップにうまく対処し、人事戦略の効果について貴重なインサイトを得ることができます。スコアが思ったより低い場合は、戦略の改善が必要になります。

eNPSスコアは3~4ヶ月ごとに収集するようにしてください。新たなeNPSアンケートを実施する際には、結果を分析し、フィードバックに対処し、行動に移すための十分な時間が必要です。スコアを着実に上げていくことを目指しましょう。対策を打っても改善されない場合は、戦略を細かく見直し、変更すべき点を見つける必要があります。

従業員エンゲージメントアンケートには、会社の価値観、ビジョン、ミッション、チームワーク、イノベーション、管理職、重役に関する質問がよく含まれます。以下のアンケートを実施して、企業文化や、会社のミッションへの共感度に関するフィードバックを収集しましょう。

企業文化アンケート

企業文化アンケートには、会社のコアバリュー、ビジョン、ミッション、チームワーク、イノベーション、管理職、重役に関する質問がよく含まれます。組織文化やワークライフバランス、報酬・福利厚生に関するアンケートテンプレートを活用して、現行の方針がどの程度従業員の希望に沿っているかを把握しましょう。

企業文化アンケートで尋ねる具体的な質問には次のような例があります。

- 「今のワークライフバランスにどの程度満足していますか」

- 「経営陣の全体的な仕事のやり方についてどう思いますか」

- 「当社で提供されている各種手当についてどの程度満足していますか」

従業員満足度アンケート

従業員満足度アンケートを実施することで、仕事の好きな部分や、改善して欲しい職場の問題など、さまざまな側面からチームの満足度を測定することができます。

従業員満足度アンケートには、次のような質問を追加してみてください。

- 「自分の仕事は有意義だと感じますか」

- 「自分の仕事にやりがいを感じますか」

- 「仕事に見合った報酬を受けていますか」

パルスサーベイ

従業員パルスサーベイでは、短いアンケートを頻繁に実施することで、従業員のエンゲージメントを一貫して追跡できます。一般的に1~10問の質問で構成されたシンプルなアンケートなので、従業員にとって手軽に回答しやすいというメリットがあります。パルスサーベイを定期的に実施すれば、会社に対する従業員の感情をリアルタイムで把握することができます。

次回の従業員パルスサーベイで、以下の質問を試してみましょう。

- 「全体として、当社での仕事はどの程度気に入っていますか」

- 「あなたの強みを生かすという観点から、ご自身の職務内容をどう思いますか」

- 「仕事について1つ変えられるとしたら、何を変えたいですか」

パフォーマンスベースのアンケート

パフォーマンスに基づいたアンケートを使って、従業員から上司や部下、同僚に関するフィードバックを収集します。このアンケートは、現在のパフォーマンスについて従業員にフィードバックを提供する際にも役立ちます。パフォーマンスアンケートには、360度評価フィードバックアンケート、ステイ インタビュー アンケート、退職面接アンケートなどの種類があります。

パフォーマンスアンケートを作成する際の質問例には、次のようなものがあります。

- 「チームが納期を守る頻度について教えてください」

- 「自分の仕事で一番苦手なことは何ですか」

- 「より良い職場にするために会社ができることは何でしょうか」

フィードバックと結果を分析する

収集したデータを確認し、最優先で改善すべき点を特定します。今は対応していないけれど今後対応できるサービスや手当に関して、複数の従業員に共通するテーマや苦情、リクエストを見つけます。さらに、収集したデータを活用してベンチマークを作成し、今後の検証に役立てることで、対策の効果をより正確に理解することができます。

グラフ作成、組み合わせフィルター、自由形式の回答テキスト分析のような高度なアンケート分析ツールを使用すると、重要な傾向やパターンを把握できます。

従業員フィードバックを分析したら、懸念に対処するためのアクションプランを立てます。新しい戦略を策定し、その効果を測定して、計画を関係者に伝えましょう。

関連トピック: 「アンケートデータの分析方法: 手法と実施例」

必要に応じて資料と制度を変更する

従業員・人事制度の継続的な改善は、目まぐるしく変化する今日のビジネス環境において、競争力を維持したいと望むすべての組織にとって必須と言えます。制度を常に見直し、アップデートすることで、従業員が最高のパフォーマンスを発揮するために必要なリソース、サポート、能力開発の機会を確実に提供することができます。

継続的な改善によって他にも、人事プロセスの問題や非効率性を見つけて対処することもできるので、結果的にコストダウンと生産性のアップに繋がります。

SurveyMonkeyで入社後ギャップを減らす

アンケートは、従業員エンゲージメントと従業員体験を測定するのに非常に有効なツールです。ご紹介してきたベストプラクティスに従うことで、アンケートの効果を上げ、データに基づいた意思決定をして、従業員の期待と現状のギャップを埋めることができます。

SurveyMonkeyが、従業員体験や従業員エンゲージメントを強化するために提供している、eNPSアンケートテンプレートをご覧ください。

Net Promoter、Net Promoter Score、NPSは、Satmetrix Systems, Inc.、Bain & Company Inc.、Fred Reichheldの登録商標です。

SurveyMonkeyで従業員の感情を追跡(+改善)する

SurveyMonkeyのアンケートを使って従業員体験を追跡し、理解する方法をご覧ください。

その他のリソースを見る

データ主導の洞察で優秀な人材を惹きつけ、士気を高め、定着させる

SurveyMonkeyのカスタマイズ可能なテンプレートで人事プロセスを合理化し、パワフルなアンケートでエンゲージメントや職場文化を改善しましょう。

従業員Net Promoter® Scoreとは?

人事担当者が従業員Net Promoter Score(eNPS)を活用して従業員の感情を明らかにし、離職率の低下や魅力的な職場環境の構築に役立てる方法をご覧ください。

学習プログラムで従業員が力を発揮できるようにする

強力なアンケートソフトで学習・能力開発の効果を測定。フィードバックを集め、成長を追跡し、長期的な成功を後押しする洞察で従業員の能力開発を改善します。

インクルージョンと所属意識アンケートソフトウェア

アンケートソフトウェアでよりインクルーシブな職場に。所属意識を測定し、正直なフィードバックを集め、すべての声を重視する企業文化を構築しましょう。