従業員の62%が、データは意思決定の改善に役立つと考えています。その一方で、64%が、データの問題が原因で良い決定ができていないと認めています。このようなズレは、データの品質に起因するもので、データの価値を疑うものではありません。

情報に基づいた確実な経営判断を下すためには、根本に立ち返ってデータ収集方法を見直す必要があります。その最初の一歩が、実用的で信頼性の高いインサイトをもたらしてくれるような、調査の目的に沿った良質なアンケートの作成です。

優れたアンケートを作成するためのヒント10選をお読みください。

「そう思う/思わない」評価スケールとは

「そう思う/思わない」評価スケールは、アンケートで広く使われている評価スケールで、その名前は回答の選択肢から来ています。

たとえば、あるブランドのカスタマー サービス チームとやり取りがあった後、フィードバックアンケートへの回答を依頼されたとします。アンケートには、「担当者はすぐに私の問題を解決してくれた」という文に同意するかしないかを問う質問などが含まれていることでしょう。

「そう思う/思わない」評価スケールは、リッカート尺度とも呼ばれ、「そう思う」・「どちらかと言えばそう思う」・「どちらとも言えない」・「どちらかと言えばそう思わない」・「そう思わない」といった選択肢で構成されます。

リッカート尺度のアンケートは、使い方が簡単で融通が利くため、多くの調査で利用されています。それでも、信頼性の高いデータを得るためには、ベストプラクティスを理解しておく必要があります。

「そう思う/思わない」形式のアンケート質問を作るための3つのヒント

リッカート尺度では、同意の度合いだけでなく、可能性の有無(大いにある・まったくない)や重要度の高さ(高い・低い)なども測定できます。

「そう思う/思わない」形式の質問を使うと、回答者に正確に答えてもらえるだけでなく、回答をより詳細に分析することができます。

回答者の意見や意識、感情について調べるときは、質問の書き方に注意が必要です。次の3つの戦略に従って、バイアスを防止し、有効なデータを収集しましょう。

1. 標準的なスケールを使用する

「そう思う/思わない」形式の質問では、回答者が特定の文にどの程度同意するかをスケール上(通常は1~5、または1~7)で評価します。選択肢は、それぞれ同意のレベル(そう思う・どちらかと言えばそう思う・どちらとも言えない・どちらかと言えばそう思わない・そう思わない)を表します。この方法により、意見や意識といった質的な概念を、分析しやすい量的データに変換することが可能になります。

ただし、スケールを効果的に使用するためには、一貫性を維持しなければなりません。同じ質問は、同じ形式で尋ねるようにしましょう。

たとえば、コンサートの観客を対象にマーケティングアンケートを実施して体験についての感想を聞く場合なら、まず、バンドのパフォーマンスを1~5(5が最高評価)のスケールで評価してもらうとよいでしょう。その次のセクションでイベント情報の提供形態について質問するときに、1を最高評価、5を最低評価にするなど、前の質問と全く異なるスケールを使うのは好ましくありません。

固定した標準的なスケールを使えば、データをより確実に比較できます。

「そう思う/思わない」評価スケールは、標準化できる点がサーストン尺度より使いやすい理由の1つです。サーストン尺度の場合、満足・不満のさまざまなレベルを表す文をまず作成する必要があります。その後、各文に好ましさに基づくスコアを付けます。

コンサートの観客を対象としたマーケティングアンケートの例では、次のような文が考えられます。

- 「アーティストのパフォーマンスは期待を上回った。」

(専門家の評価では、これは非常に好ましく、おそらく10に相当するでしょう。) - 「飲み物を買うのに列に並んで長い間待たなければならなかった。」

(専門家の評価では、これは好ましくなく、1か2に相当するでしょう。) - 「コンサート会場は、見つけにくい場所にある上に標識が少なかった。」

(専門家の評価では、これは好ましくなく、多分3か4に相当するでしょう。)

その後、各文に割り当てた値に基づいて、荷重スコアを計算しなければなりません。多くの人がリッカート尺度のような言葉のスケールの方が簡単だと思うのも、当然でしょう。

リッカート尺度の解説

リッカート尺度のような言葉のスケールは、回答者に、数字ではなく記述的な言葉の選択肢を使って感情を表現してもらうもので、質的なフィードバックを集めたいときに有効です。言葉のスケールは、一方の極端な意見からその対極にある意見までを範囲とし、中庸または中立的な選択肢を含むこともあります。

1~5の評価スケールが一般的ですが、4段階または7段階のスケールもよく使われます。しかし、テーマの内容や、どの程度詳しくデータ分析を行いたいかによって、回答にそれ以外の数の選択肢を使うこともできます。

リッカート尺度は5段階と7段階のどちらにすべき?

5段階と7段階のリッカート尺度は、どちらも効果的で、広く使われています。どちらにするかは、目標によります。一般に、7段階の方がより正確で詳しいデータが得られ、5段階の方がシンプルで、データの分析に時間がかかりません。

リッカート尺度の利用例

評価スケールの例は、いろいろな業界で見られます。ここでは、4段階・5段階・7段階の例をご紹介しましょう。

4段階の評価スケールは、たとえばeコマースブランドの質問などに見られます:

製品配送のスピードについて満足度を教えてください。

- かなり不満

- 不満

- 満足

- かなり満足

5段階のリッカート尺度の質問は、たとえばハイテク企業が新しいアプリに対する消費者の関心を測定したい場合などに使用します:

このアプリが今日ダウンロード可能になったとして、現在販売されている競合製品の代わりにこの製品を購入する可能性はありますか。

- 大いにある

- かなりある

- どちらかと言えばある

- どちらかと言えばない

- まったくない

次の従業員エンゲージメントアンケートでは、7段階の尺度が使われています:

「会社は従業員の意見を尊重している」という意見にどの程度同意しますか。

- まったく同意しない

- 同意しない

- どちらかと言えば同意しない

- どちらとも言えない

- どちらかと言えば同意する

- 同意する

- 強く同意する

2. 回答の選択肢を質問に合わせる

「そう思う/思わない」形式のスケールには、いろいろなパターンがあります。回答者にとってわかりやすい選択肢になるように、スケールを調整することが大切です。この作業を通じて可能な選択肢を漏らさず含めれば、回答者に自分の体験や意見にぴったり合った選択肢を選んでもらうことができます。

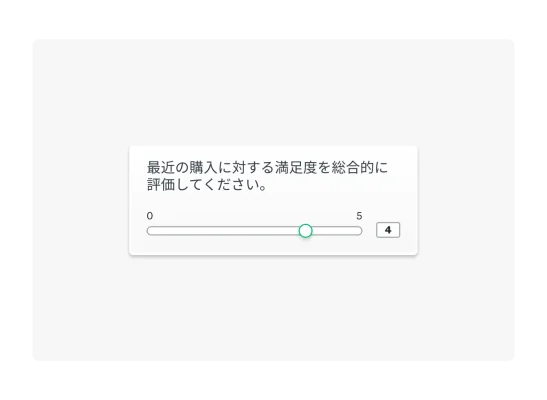

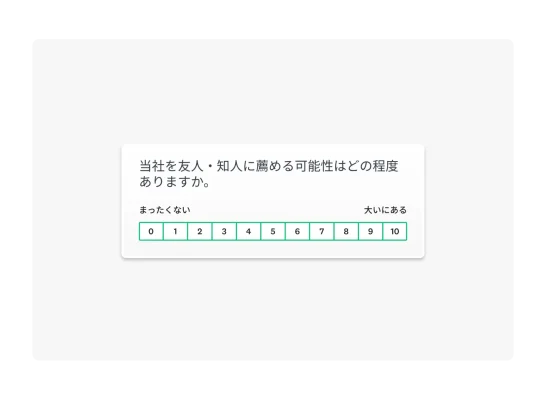

SurveyMonkeyの市場調査アンケートテンプレートに含まれている「この製品を友人や同僚に薦める可能性はどの程度ありますか」という質問は、10段階の例です。「まったくない」から「大いにある」までの選択肢が、0~10の数値としてスケールに表示されています。

より詳しく調べたいときは、「新しいログイン画面にどの程度満足していますか」のような質問をします。これは、項目固有の質問と呼ばれ、アンケート質問(項目)に固有の選択肢が用意されます。調査によれば、項目固有の評価スケールは、一般に信頼性や有効性において「そう思う/思わない」形式より優れています。

3. シンプルかつ明確に

アンケートの設計は、アンケートの完了率を大きく左右します。明確かつ簡潔なアンケートと質問を作成しましょう。質問がわかりやすいこと、回答者の負担を大きくしないことを心がけます。

また、アンケートを送信する前に質問を見直して、アンケートの目標に沿っていることを確認します。的を絞ったアンケートであれば、回答者の意欲がそがれることもありません。

「そう思う/思わない」形式の課題

一見シンプルな「そう思う/思わない」の構造は、「黙従バイアス」につながる可能性があります。一般に、アンケートに回答する人には、感じよく思われたいという願望があります。そのため、このような選択肢を与えられると、質問の内容に関わらず「そう思う」と答えてしまいがちです。

その他にも、ストレートラインの問題があります。回答者が、一連の項目をすばやく読み進めながら、次々に同じ選択肢を選んでいく現象です。たとえばリッカート尺度の場合、回答者がすべての質問で何も考えずに「大いにそう思う」(あるいは「どちらとも言えない」)を選ぶことがあります。

このような現象を回避するには、異なる質問タイプを混ぜて使います。複数選択肢の質問や自由回答形式の質問が混じっていると、回答者は嫌でも注意を払わなければなりません。また、オンライン アンケート パネルを利用して、回答者をターゲティングするのも得策です。

「そう思う/思わない」評価スケールの例

結論から言えば、「そう思う/思わない」は多くの分野で使える評価スケールです。たとえば市場調査を考えてみましょう。「そう思う/思わない」形式は、サイコグラフィックアンケートで顧客の行動や動機について調べたい時に便利です。

ある食品・飲料会社が、新しい製品ラインを発売する前にターゲット層の健康意識について調べるときは、このように質問するでしょう。「次の文にどの程度同意しますか。」

新しい食品を購入するときは、健康的なものを選ぶようにしている。

- 強く同意する

- 同意する

- 中立

- 同意しない

- まったく同意しない

消費者に新しい食品を試してみる意欲があるかどうかを測定したいなら、このように質問します。「次の文にどの程度同意しますか。」

新しくてユニークな食品が発売されると、試してみたくなる方だ。

- 強く同意する

- 同意する

- 中立

- 同意しない

- まったく同意しない

もう一つの尺度として、項目を厳格な階層的パターンに沿って並べるガットマン尺度があります。この尺度では、階層の高い項目に同意すると、それより低いすべての項目に暗示的に同意したことになります。たとえば、高度な計算問題を解決できる人であれば、代数や算術の基礎は理解しているとみなされます。この高度な測定方法がアンケートのニーズに合っているかどうかを判断するには、アンケート調査でガットマン尺度を使用する方法を確認してください。「そう思う/思わない」の代わりに使えるもう1つの尺度は、サーストン尺度です。回答者に一連の具体的な文を提示して同意するかしないかを聞く形式ですが、それぞれの文に、専門家が判断した重要度の重みを付けます。たとえば、銃規制に賛成かどうかを聞くのではなく、「すべての武器を禁止すべきだ」から「いかなる制限も設けるべきではない」まで、細かく調整した文を提示して自分の意見に合うものを選んでもらいます。

SurveyMonkeyを使って信頼性の高い「そう思う/思わない」アンケート質問を作る

「リッカート尺度が信頼性の高いインサイトやデータを得る目的で使われている理由を、この記事はわかりやすく説明している」という文に「強く同意」してもらえればうれしいです。リッカート尺度では、「はい・いいえ」式の質問に比べて、回答者の意見や意識を詳しく調べることができます。

専門家が作成したアンケートテンプレートや質問を利用すると、アンケートから最大限のインサイトを引き出すことができます。標準化した質問を使って、パフォーマンスのベンチマークを設定し、競合他社と比較してみましょう。

SurveyMonkeyが好奇心に火をつける様子をご覧ください

その他のリソースを見る

それぞれの役割に合ったソリューション

SurveyMonkeyが仕事の効率化をお手伝いします。成功する戦略・製品・体験で影響力を最大化する方法をご覧ください。

アンケートテンプレート

400種類以上の専門家作成のカスタマイズ可能なアンケートテンプレート。SurveyMonkeyで優れたアンケートをすばやく作成・送信しましょう。

ファイル添付できるアンケート: 方法・例・ヒント

フォームも重要情報を収集できますが、ファイルアップロード機能が必要な時もあります。ファイル添付できるアンケートの作成方法をご紹介します。

p値計算ツール: p値の計算方法

SurveyMonkeyのp値計算ツールでp値を計算しましょう。また、p値の計算方法や解釈方法もステップバイステップで学べます。